Analyse de l’information (M. Amar)

rep

I/ Analyse de l’information et analyse documentaire :

définitions et usages

A/ Introduction

1) Enjeu du traitement de l’information dans les métiers de la

veille :

2) De l’analyse documentaire à l’analyse de l’information :

B/ Analyse documentaire: définition, objectifs, résultats

1) Définition de l’analyse documentaire

2) Objectifs de l’analyse documentaires et critères de choix

3) Produits de l’analyse documentaire

4) Nature des produits de l’analyse documentaire

C/ Les modes de structuration de

l’information (en amont de la recherche documentaire)

1) Les différents champs d’une base

de données documentaires ou d’un catalogue

2) Les différents champs de contenu

II/ Analyse documentaire Indexation

libre et indexation contrôlée

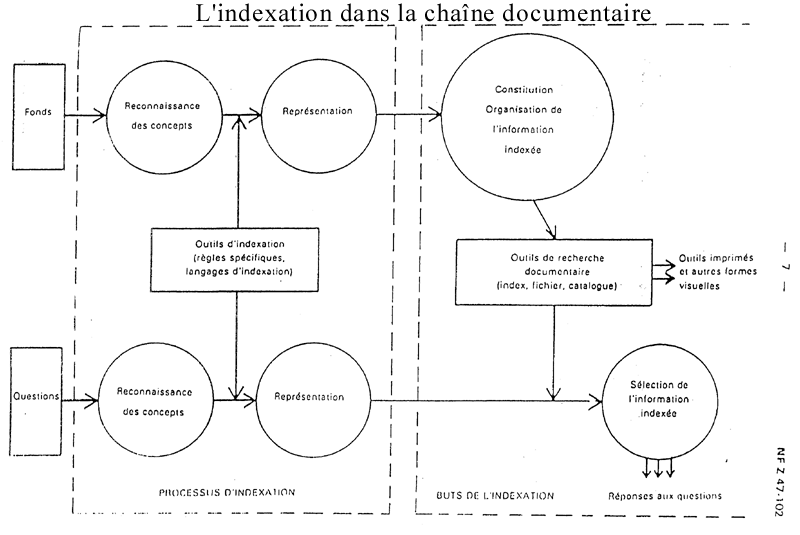

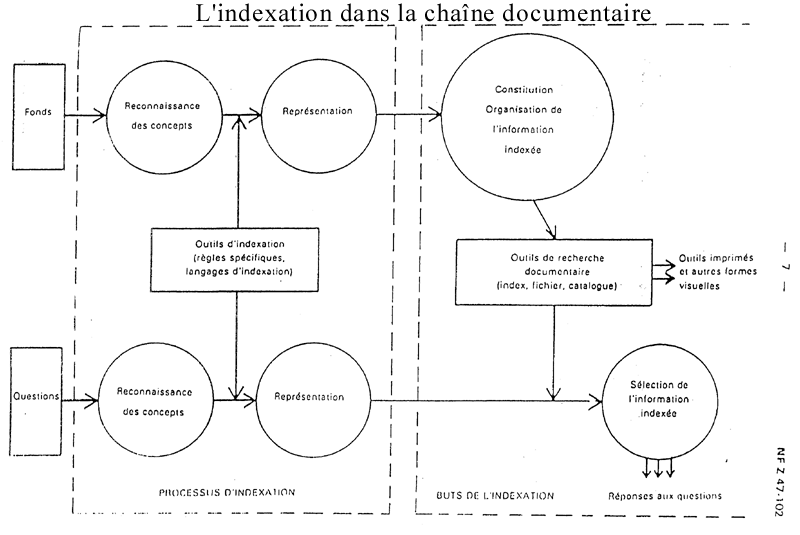

A/ L'indexation

1) Définition de l'indexation

2) Finalités de l'indexation

3) Typologies de l'indexation

a) Opposition libre et contrôlé: restriction ou pas dans

le choix des termes notion de mot-clé

et de descripteur

b) Opposition assignation et extraction: processus externe

ou interne au texte

4) Méthode générale

a) Composition typographique du document

b) Structuration du document

c) Extraction et/ou assignation

B/ Indexation libre

1) Caractéristiques linguistiques

des mots-clés

2) Caractéristiques sémiotiques des

mots-clés:

C/ Indexation contrôlée

1) Description du processus

d'indexation

2) Principes de l'indexation

contrôlée: la défense du contrôle terminologigue

III/ Les langages documentaires

A/ Typologie et aperçu historique

des langages documentaires

1) Typologie des langages

documentaires

2) Aperçu historique

B/ Caractéristiques des langages

documentaires

1) Langages documentaires

synthétiques

a) Particularités des classifications

b) Particularités des listes de vedettes-matières

2) Langages documentaires combinatoires

a) Généralités

b) Particularités des thesaurus

3) Eléments constitutifs des

langages documentaires

a) Nature des termes

b) Types de relations

c) Notation normalisée des relations

IV/ La synthèse d'informations

A/ Qu'est-ce que la synthèse ? A quoi

sert-elle ?

1) Définitions

a) Définition normative

b) Définition académique

c) Définition méthodologique

2) Caractéristiques

3) Objectifs

B/ Une ou des synthèses ? Quelle

synthèse pour quel utilisateur ?

1) Typologie générale

2) Typologie des synthèses

documentaires :

3) Synthèse bibliographique

4) Synthèse d'alerte :

C/ Quelle méthode pour réaliser une

synthèse ?

1) Méthodologie générale

2) Méthodologie spécifique :

traitement des contenus

D/ Pour en savoir plus :

E/ Synthèse d'information : exemple

n°1

F/ Synthèse d'information : exemple

n°2

G/ Exercices

V/ Le traitement automatique des

langues

A/ Définitions et enjeux

1) Une variété de dénominations :

courant des années 80

2) Une variété d'enjeux :

B/ Principales applications du TALN

1) Typologie (1) : point de vue

linguistique

2) Typologie (2) : point de vue

industriel

3) Typologie (3) : point de vue de

l'utilisateur

4) Exemples de produits récents :

langue française (voir aussi annexes)

C/ Principes de fonctionnement des

système de TALN

1) PROBLEMES DU TRAITEMENT EN «

TEXTE INTEGRAL »

2) LES ETAPES DU TRAITEMENT

LINGUISTIQUE AUTOMATISE

3) DECOUPAGE D'UN TEXTE EN PHRASES

4) DECOUPAGE D'UNE PHRASE EN MOTS

5) ANALYSE MORPHOLOGIQUE

6) ANALYSE SYNTAXIQUE

7) REPERAGE DES TERMES

8) Limites DES SYSTEMES DE TALN

a) Pas de traitement sémantique au niveau de la phrase

b) Pas de traitement pragmatique au niveau du corpus

documentaire

D/ Annexe : produits de l'ingénierie

linguistique dans le domaine de rinformation-documentation

1) les leaders en France

2) Veille sur d'autres sociétés...

E/ Références bibliographiques

1) Références de base

2) Pour approfondir

3) Sites web :

F/ travaux pratiques

1) Pour la première catégorie

d'outils (Recherche d'information en « langue naturelle »)

2) Pour les deux dernières catégories

d'outils (Résumé "automatique" et "Dialogue homme-machine")

VI/ Glossaire

VII/ Bibliographie

Une définition de la veille [ADBS / SCIP / SYNAPI, 1996] :

Processus

continu et dynamique faisant l’objet d’une mise à disposition personnalisée et

périodique de données ou d’informations/renseignement, traitées selon une

finalité propre au destinataire, faisant appel à une expertise en rapport avec

le sujet ou la nature de l’information collectée.

La

recherche d’info permet de connaître le traitement de l’info en amont et le

mode de structuration de l’info et des sources interrogées.

La mise

à disposition personnalisée de l’info permet de connaître le traitement de

l’info en aval et le mode de diffusion de l’info collectée et analysée

(synthèse, résumé, cartographie…)

La recherche

documentaire de fait sur l’info mémorisée et non sur les documents eux-mêmes.

Définition du document [Vocabulaire de la documentation,

1987]

Ensemble

formé par un support et une information, généralement enregistrée de façon

permanente, tel qu’il puisse être lu par l’homme ou la machine.

La

dématérialisation de l’info implique:

Mise à

distance du support (problème de frontière, d’unité d’analyse et de traitement,

validation…)

La

volatilité des informations (Internet : espace documentaire ou de

diffusion ?)

Les

méthodes applicables aux docs le sont-elles à l’info dématérialisée ?

Analyse documentaire [Vocabulaire de la documentation,

1987]

Opération

qui consiste à présenter sous une forme concise et précise des données

caractérisant l’information contenue dans un document ou un ensemble de

documents.

Les

objectifs sont de permettre :

- La recherche documentaire

(retrouver un doc)

- La sélection documentaire (avoir

un chois restreint de doc)

- La lecture documentaire (prise de

connaissance raide d’1 doc )

Critères

de choix :

- Spatio-temporel (type de doc et

d’info)

- d’usage (type de demande) :

anticipation (pull) ou personnalisation (push)

-

de

diffusion (type de produit docu) : BdD bibliog, dossier d’info, revue de

presse…

Analyse

d’1 doc :

-

Produit

d’1 txt : résume

-

Produit

de mots : indexation

Analyse

de plusieurs doc :

-

Produit

d’1 txt : synthèse

-

Produit

de mots : indexation

Typologie

des documents [Sutter 1997]

· Document primaire :

Document qui présente une

information à caractère original, c’est-à-dire lue ou vue par le lecteur dans

le même état où l’auteur l’a écrite ou conçue.

· Document secondaire:

Document comportant des

informations de nature signalétique et/ou analytique sur des documents primaires,

dans le but de faire connaître et faciliter la recherche des documents

primaires.

· Document tertiaire :

Nouveau document mettant en

perspective un ensemble d’informations issues de documents primaires

· Champs

de description (information bibliographique: notice signalétique) ->

issus du catalogage : recherche par les éléments distinctifs du document

(titre, auteur, date, langue etc. ), ils peuvent être remplis pour des

documents écrits dans une langue que l’on

ne connaît pas !

· Champs

de contenu (information thématique) -> issus de l’analyse documentaire

(notice analytique) : recherche par le « contenu » du document ( descripteurs,

mots du résumé, etc. ). Par tradition la périodicité d’un document est un champ

de contenu.

· Champs

de gestion -> issus du traitement informatique: recherche par identifiant

unique (numéro de fiche, numéro d’inventaire, etc.)

Champs indexation :

. Champs sujets

. Champs descripteurs

géographiques

. Champs noms de personnes

citées

. Champs personnes morales

. Champs « complexes » :

sujets/France et sujets/hors France, (Le Monde)

Champs résumé

. Résumé informatif

. Résumé analytique

. Guide de rédaction des

résumés, cf. CCIP / base de données Delphes

Champs domaine

. Notion d’ « indexation générique » versus

indexation spécifique

. Grandes rubriques de « classement » ->

liste de domaines créée par chaque centre de documentation: permet un premier

tri, peut être couplé avec des termes d’indexation (selon règles d’indexation)

Champ type d’information

. Problème à résoudre: « je cherche des

statistiques sur la mortalité des nouveaux-nés au Bangladesh » versus «je

cherche un livre d’exercices de statistiques »

. Liste établie par chaque centre de

documentation ;

Exemple 1 :

-données

chiffrées, données juridiques, données prospectives, etc.

-Peuvent être

utilisés dans le champ résumé, cf

Delphes, consigne derédaction/ indexation

Exemple 2 :

Bibliographie, biographie, chronologie, entretien, gouvernement, interview,

statistique, synthèse avec mode d’emploi spécifique (voir annexe).

Champ type de documents

. Problème à

résoudre: «je cherche tous les rapports parlementaires sur la parité » versus

«je cherche les réactions de l’opinion publique au rapport de la commission

Marceau »

. Liste

établie par chaque centre de documentation ;

Exemple: Article de presse, rapport, périodique,

ouvrage, conférence de presse, etc..

Champs type d’usage

. Peut

permettre de spécifier les publics et les usages: secteur éducatif ( documents

pour élèves/enseignants; par niveau: collèges, lycées, etc.)

. Exemples:

CNDP et médiathèque de la Cité des sciences: grand public (loisirs),

scolaires (classes Villette), professionnels (PME, professions de la santé,

etc., qui n’ont pas d’autre accès à l’Info Scientifique et Technique).

Opération destinée à représenter par les éléments d'un

langage documentaire ou naturel les données résultant de l'analyse du contenu

d'un document ou d'une question.

Langage

documentaire : Langage artificiel constitué de représentations de

notions et de relations entre ces notions et destiné, dans un système

documentaire, à formaliser les données contenues dans les documents et dans.

les demandes des utilisateurs.

Vocabulaire

de la documentation 1987

La finalité de l'indexation est de permettre une recherche efficace des

informations contenues dans un fonds de documents et d'indiquer rapidement, sous forme concise, la teneur d'un document.

Mot-clé :

mot choisi dans le titre ou le texte d'un document caractérisant son contenu et

permettant la recherche de ce document.

Descripteur : mot ou groupe de mots retenus dans un thesaurus et choisis

parmi un ensemble de termes équivalents pour représenter sans ambiguïté une

notion contenue dans un document ou dans une demande de recherche documentaire.

. Assignation:

mots choisis par reformulation, de l'extérieur .

. Extraction: mots choisis

par sélection des mots du texte, de l'intérieur.

Identifier le type

de document : article de presse, article scientifique, monographie, brevet,

texte juridique, etc.

Identifier et interpréter

la composition typographique : intertitre, chapeau; résumé d'auteur, légendes

des illustrations; mots mis en exergue (gras, souligné, italiques, majuscules,

etc. )

Recontextualiser le texte: pour qui le texte a-t-il été

écrit ? pour répondre à quel problème, quelle question, etc. ?

Identifier le plan du texte: comment la question posée

est-elle traitée ?

Identifier et lire: l'introduction, la conclusion, les

phrases de transition.

Extraction des noms du texte: problèmes de découpage ->

connaissance des domaines de spécialité

Assignation:

reformulation des mots du texte

|

|

Indexation libre

|

Indexation contrôlée

|

|

Assignation

|

Possible

Ex : Yahoo

|

Possible

Ex : index documentaire

|

|

Extraction

|

Possible

Ex : index informatique ou d’ouvrages

|

Difficilement possible

|

Les mots-clés à identifier dans un texte, ou à rcformuler

sur la base de l'analyse du texte, sont :

. toujours

des noms ;

. noms

propres ou noms communs: mais il faut pouvoir les distinguer en cas d'ambiguïté

;

. noms

simples ou composés: on privilégie les noms composés s'ils correspondent à des

termes (noms pour lesquels on peut identifier un domaine d'appartenance) ;

. toujours

thématiques ;

. coordonnés

s'ils correspondent à des termes (noms pour lesquels on peut identifier un

domaine d'appartenance) ;

. monolingues

(français) sauf s'il n'existe pas de traduction (records management)

. non-ambigus

hors contexte

. un

mot-clé est une porte d'entrée dans un texte :

- métaphore du panneau d'orientation

- les termes d'indexation ne constituent pas le « résumé

du pauvre »

. un

mot-clé est un mot de recherche vers us mot de description: distinguer

les termes d'indexation

- des types de documents (article de presse, thèse, carte,

etc.)

- des types d'information ( données chiffrées, données

juridiques, etc. )

. Critère

de représentativité :

Le terme sélectionné doit représenter l'ensemble du

document et non une de ses parties.

. Critère

de spécificité :

Sélection des termes les plus fins :

- Histoire / histoire médiévale

- Europe / Pays scandinaves

. Critère

de non-redondance :

- Entre les différents champs de contenu: par exemple

titre, résumé, etc.

- Entre les différents termes retenus: éviter les

synonymes (tremblement de terre/séisme: choisir l'un des deux).

Opération qui consiste à décrire et à caractériser un

document à l'aide de représentations des concepts contenus dans ce document,

c'est-à-dire à transcrire en langage documentaire les concepts après Ies avoir

extraits du document par une analyse. La transcription en langage documentaire

se fait grâce à des outils d'indexation tels que thesaurus, classifications.

deux phases :

. identification

des concepts: issue de l'analyse du document: indexation libre

. représentation

des concepts: issue de la « traduction » dans les termes d'un langage documentaire:

indexation contrôlée

La fonction des langages documentaires est de contraindre

l'expression à la fois du contenu d'un document et du contenu d'une question.

Les langages documentaires assurent, en cela, la rencontre, la correspondance

ou encore l'appariement entre documents et questions.

Ambition: homogénéiser les contenus d'où l'axiome :

1. Une

notion est représentée par un seul terme ( « congrès » devient un descripteur)

2. Un

terme représente une seule notion ( « restauration » ne désigne plus qu'un lieu

où l'on mange )

Les langages documentaires doivent empêcher à

la fois le bruit, dû à la polysémie, et le silence, dû

à la synonymie.

. les langages

documentaires synthétiques pré-coordonnés.

Ils permettent de situer

les différents thèmes d'un document.

. les

langages documentaires analytiques post-coordonnés (dits aussi combinatoires).

Ils permettent de décrire

les différents thèmes d'un document.

. Fin

du XIXème siècle, USA :

Les premières classifications

(Dewey, Classification Décimale Universelle ou CDU), les premières listes de

termes d' indexation

. France,

années 70 :

-

Bibliothèque Publique d’Information (1974) puis BNF (1980) puis Electre (1995)

: utilisation de la liste de vedettes-matières de l'université de Laval

(traduction française de la liste américaine LCSH Library of Congress Subject

Headings) qui deviendra la liste de vedettes-matières RAMEAU (Répertoire

d’autorité matière encyclopédique alphabétique unifié)

- Centres de

documentation : développement et création de thesaurus: explosion dans les

années 75-80.

. Facteurs

d'apparition et d'évolution des langages documentaire :

- démocratisation

de l'accès à l'information et au savoir : développement du libre accès

- naissance et développement de l'informatique

: possibilité d'utiliser les opérateurs booléens.

. Structure prédéterminée de notions logiquement

structurées

. Logique d'inclusion

. Unité élémentaire = le sujet

. Répartition systématique des

notions en classes, sous-classes, allant du général au particulier

. Chaque notion reçoit un code

identificatoire (code symbolique : numérique ou alphabétique) ; notion

d'indices de classification

. Classifications le plus souvent encyclopédiques, « universelles

»

. Applications :

- Plan de classement

(organisation du libre-accès )

- Catalogue systématique de

matières (fichier topologique)

-

Présentation de bulletins bibliographiques

. Limites :

- Evolutivité lente

- Pas de relations entre les

indices

. Les têtes de vedettes sont pré-coordonnées, ne suivent pas

nécessairement l'ordre de la langue

Exemples : gauche,

idéologie; gauche, parti politique

. Ordre normatif de construction :

Tête de vedette - sous-vedette

-- subdivision de lieu - subdivision de temps - subdivision de forme

Exemple

: langage - philosophie - France - 1800-1899 - bibliographie

. Quelques relations, mais pas

systématiques, pas toujours réciproques (relations d'équivalences et relations

associatives)

. Applications :

-

Indexation des fonds documentaires encyclopédiques, volumineux

-

Indexation dans le cadre de réseau, d'échanges (langage commun)

. Limites :

- manque

d'organisation du vocabulaire

-

rigidité de la pré-coordination

-

rigidité de la syntaxe

. Structure postdéterminée de

notions sémantiquement structurées

. Logique combinatoire

. Unité élémentaire = le concept

. Vocabulaire contrôlé et dynamique

( notion de candidats-descripteurs )

. Termes ayant entre eux des

relations: un descripteur d'un thesaurus est toujours pris dans un réseau de

relations c’est une vision structurée d'un domaine

. Spécialisé

(domaine spécialisé ou usage spécialisé, cf. Motbis, Eurovoc)

. Modes d'accès: introduction,

liste alphabétique des descripteurs et des non-descripteurs avec l' indication

des relations, présentation structurée par champs (schémas fléchés), index

permuté (possibilité de faire une recherche sur les composantes d’un terme),

listes annexes d'identificateurs (liste de mots-outils, de noms propres, etc.).

. Univocité : un descripteur est

significatif d’un seul concept, un seul concept est rendu par un seul

descripteur.

. Langue : monolingue ou

multilingue, termes étranger courant en français (ex : CD-ROM)

. Forme nominale/substantive,

simple ou composée.

. Genre (masculin sauf nécessité)

. Nombre (singulier sauf

nécessité)

. Orthographe (choisir une

orthographe d’autorité quand plusieurs existent)

. Abréviations et acronymes :

il faut lier un sigle avec sa forme développé.

. Homographie (polysémie)

|

Type de relation

|

Définition

|

|

Relation d'équivalence

|

Relation de substitution

entre descripteur et non-descripteur.

|

|

Relation hiérarchique

|

Relation entre

descripteurs dont l'un est subordonné à l'autre.

|

|

Relation associative

|

Relation qui indique des

analogies entre descripteurs non liés hiérarchiquement.

|

|

Relation définitoire

|

Brève explication

précisant les modalités d'emploi d'un (ou note d'application) descripteur.

|

|

Relation catégorielle

|

Relation entre un

descripteur et l'ensemble auquel il appartient : thème ou facette.

|

|

Type de relations

|

Norme AFNOR

|

Norme ISO

|

|

Equivalence :

|

|

|

|

T Employer D

|

EM

|

USE

|

|

D Employé pour T

|

EP

|

UF

|

|

Hiérarchique :

|

|

|

|

D1 générique de D2

|

TG

|

BT

|

|

D2 spécifique de D1

|

TS

|

NT

|

|

Relation associative

|

|

|

|

D3 renvoie à D4

|

TA

|

RT

|

|

Relation définitoire

|

NA

|

SN

|

« Exposé de mise au point s'appuyant sur une bibliographie

sélectionnée qui condense et reformule l'information contenue dans un ensemble

de documents primaires » AFNOR, Vocabulaire de la documentation. Paris : AFNOR,

1987

La note de synthèse est un document bref (quatre pages

dactylographiées pour une synthèse écrite) répondant à une question ou à un

sujet explicite, qui présente de manière objective l'essentiel d'un dossier

contenant une série de documents de nature variée.

Terme issu du grec synthesis, synthetikos : action

de mettre ensemble La synthèse permet la confrontation de documents différents

autour d'un même sujet :

1- Elle réorganise

des savoirs existants en vue de fournir une réponse à un problème donné : cela

suppose de décomposer et de recomposer les documents primaires ;

2- Elle

expose de façon concise les éléments essentiels sous forme écrite, orale,

graphique, audiovisuelle (revue de presse à la radio, recomposition de chiffres

sous forme graphique, montage documentaire, etc.).

La synthèse est :

• Un

document tertiaire : un nouveau document mettant en perspective un ensemble

d'informations issues de documents primaires

• Toujours

relative à un sujet précis

• Une

étude d'un sujet à travers un ensemble de documents, ce qui nécessite de

hiérarchiser et d'articuler les informations contenues dans les documents :

mettre en relation des idées différentes, marquer les oppositions, les

progressions, les particularités, etc.

• Une

lecture sélective des documents : tous les documents ne sont pas égaux face au

sujet mais toute affirmation doit s'appuyer sur un passage précis d'un document

dont la source est clairement indiquée

La synthèse n'est pas :

• Une

juxtaposition de résumés ou de citations des différents documents primaires

• Une

dissertation sur le sujet du dossier à traiter sans référence aux documents

• Ne

pas traiter le sujet indépendamment des documents, ne pas traiter les documents

indépendamment du sujet.

|

Résumé

|

Synthèse

|

|

Porte sur un document

|

Porte sur plusieurs

documents

|

|

Se place du point de

vue de l'auteur

|

Se place du point de

vue de l'utilisateur

|

|

Rend compte de tout le

document

|

Rend compte des aspects

du document qui éclairent le sujet

|

• La

synthèse permet au lecteur pressé de prendre connaissance d'une série de

documents, à la fois sur le plan du contenu et des enjeux : outil d'information

et d'aide à la décision

• Après la

lecture de la synthèse, le lecteur doit être en mesure de choisir les documents

qu'il va lire de manière approfondie : outil d'aide à la lecture

La synthèse permet de faire gagner du temps et de faire

face aux volumes d'information. Entre information et aide à la décision :

Présenter objectivement les

faits ou proposer une solution argumentée pour aider à la décision

De façon générale, il existe deux grands types d'écrits de

synthèse : la synthèse pour informer et la synthèse pour aider une prise de

décision.

|

Informer

|

Aider à la

décision, à l'action

|

|

- Objectivité, aucun jugement de

valeur, mais mise en valeur optimale de l'information.

- Faire le point sur un problème,

faire un état d'une question, constituer un aide-mémoire sur un sujet d'actualité,

une notion, une discipline.

- Appui documentaire

indispensable : la synthèse s'établit à partir de l'évaluation de la

littérature pertinente sur le sujet (étude du contenu ou des références). Le

rédacteur n'utilise que des données déjà existantes. Les documents et/ou

éléments d'information utilisés sont cités dans la synthèse ou en annexe.

- Le rédacteur est un spécialiste

du domaine. Il se limite à la présentation des faits, des données et des

idées sans indiquer ce qu'il reste à faire. La rédaction est basée uniquement

sur la confrontation des documents sélectionnés.

|

- Subjectivité, diffusion

critique de l'information, prise de position.

- Présenter les faits, idées,

données et connaissances, mais aussi proposer une solution, donner son point

de vue, un avis motivé, émettre des propositions concrètes.

- Appui documentaire possible

mais pas systématique. La synthèse s'appuie prioritairement sur le raisonnement

et la réflexion du rédacteur, sur son expérience et sa pratique, sur sa

faculté d'expertise du sujet traité. Des analyses personnelles peuvent être

proposées, des remarques critiques formulées.

- Le rédacteur : un spécialiste

praticien du domaine. Il possède un niveau d'expertise indispensable pour

faire avancer les connaissances.

|

|

Type de synthèse

Objectifs

|

Public

|

Produit standard

Produit personnalisé

|

Traitement du

sujet

|

Forme

Dimensions

|

Durée

de vie

Mise

à jour

Diffusion

|

|

Synthèse

documentaire

Objectif : informer

(elle ne peut pas former)

|

Public ciblé, nécessite un niveau de connaissances

préalable

S'adresse aux utilisateurs d'un centre de

documentation

Public interne et/ou «clients extérieurs»

|

Synthèse personnalisée, « sur mesure »

Synthèse standard

|

Liée à une problématique actuelle

Fait le point sur un sujet précis et actuel

Sélectivité, objectivité

|

Document de longueur variable (de trois à plusieurs

dizaines de pages):

. Synthèse référencée

. Dossier de synthèse

. État de la question

. Montage de

citations

|

Durée de vie limitée sans mise à jour possible

(obligation de refaire entièrement le produit)

Diffusion gratuite ou payante, limitée à un

utilisateur ou à une catégorie restreinte d'utilisateurs

Commercialisation possible dans le cadre d'un

bulletin documentaire ou d'une revue spécialisée

|

|

Synthèse

administrative

Objectifs : aider à

la décision (note, rapport), informer

(compte rendu)

|

Décideurs, public interne

|

Synthèse personnalisée

|

Fait le point sur un problème ou une réglementation

Donne un avis motivé, apporte des solutions,

préconise une orientation

Sélectivité, subjectivité, caractère de confidentialité

|

Document rédigé et structuré, de longueur variable :

. Note de synthèse,

note " d'analyse " assortie de propositions concrètes

. Rapport présentant

des faits, établissant un diagnostic, recherchant des solutions

. Compte rendu synthétique

|

Durée de vie limitée

Pas de mise à jour possible

Diffusion interne, littérature grise

|

|

Synthèse

bibliographique

Autre dénomination :

état de la

littérature

Objectif : informer

|

Spécialistes, chercheur

|

Synthèse standard ou personnalisée

|

S'appuie uniquement sur les références

bibliographiques

Exhaustivité de la littérature sur un sujet

|

Synthèse rédigée et structurée à partir des

références de documents très spécialisés

Prend appui sur une bibliographie exhaustive (aspect

quantitatif et non qualitatif)

|

Durée de vie : longue

Mise à jour éventuelle partir de la parution nouveaux

titres intéressant le sujet

Diffusion restreinte

Produit commercialisé

|

|

Synthèse

pédagogique

Autres dénominations

; l'essentiel sur, mémo, repères, mode d'emploi, fiches pratiques...

Objectifs : former,

vulgariser

|

Apprenants, par niveau (scolaire, collégien, lycéen,

étudiant, professionnel

qualifié, technicien, ingénieur, etc.)

Grand public (savoir minimum)

Professionnels de la formation

|

Synthèse standard

|

Diffusion d'un savoir structuré, de démarches de

raisonnement, de méthodes de travail adaptés à un niveau de scolarité

Dans le cas du grand public, premier niveau

d'information, connaissances de base sur un sujet, une notion, un concept

Sélectivité, objectivité

|

Document présentant une information pratique, claire

et accessible le plus souvent sous forme de fiches ou de tableaux

Peut-être complété d'exercices d'application («à

vous de faire», «entraînez-vous», etc.), d'illustrations (dessins, schémas, photos,

etc.) et d'annexés (lexique, index, chronologies, etc.).

Dans le cas d'une mallette ou d'un kit les fiches

sont accompagnées d'un livret méthodologique.

Article d'encyclopédie «grand public»

|

Durée de vie limitée

Mise à jour régulière

Diffusion interne (document pédagogiques, mode

d'emploi) ou diffusion large, gratuite (plaque fiche) ou commercialisée

(manuels, guides, et encyclopédies)

|

|

Synthèse d’alerte

Objectif :

alerter, surveiller, aider à la décision, à l’action

|

Décideurs, professionnel de l’entreprise (ingénieurs,

commerciaux, etc.)

|

Synthèse personnalisée

|

Faire le point sur un nouveau marché, une nouvelle

technologie, un nouveau produit, une nouvelle réglementation sur la

concurrence

Traite de tous les aspect du sujet

Exhaustivité, caractère de confidentialité

|

Note ou étude de longueur variable

Peut se présenter sous forme d’une fiche sur la

concurrence, d’une note d’alerte (information flash, urgente, notion de fait

saillant, dont les conséquence pour l’entreprise sont évidentes), d’une étude

prospective technologique, commerciale, concurrentielle et/ou réglementaire

|

Durée de vie limitée

Mise à jour continue

Diffusion interne ou commercialisée (dans le cs de

synthèse sur mesure et sur devis)

|

|

Synthèse de

recherche

Autres

dénomination : état de l’art, état des recherches

Objectifs :

informer, unifier les connaissance acquises

|

Chercheurs

|

Synthèse standard

|

Ne traite que d’un sujet précis, de haut niveau

scientifique, technique

Comprend des données à la fois quantitatives et

qualitatives

Fournit des descriptions détaillées sur les critères

de sélection des recherches, sur les procédures statistiques pour évaluer les

effets de recherches et sur les caractéristiques méthodologiques de ces

recherches

|

Etat de l’art

Articles d’encyclopédie savante

|

Durée de vie : longue

Mise à jour impossible : une nouvelle

synthèse de recherche devra être effectuée si de nouveaux faits et de

nouvelles analyses sont établies

Diffusion gratuite (cf. internet) ou commercialisée

(revue, encyclopédie, etc.)

|

• Synthèse référencée :

produit documentaire rédigé, avec citations renvoyant aux documents sources

sélectionnés. Se présente généralement comme suit :

- Sommaire détaillé

- Synthèse rédigée et

référencée

- Bibliographie

- Annexes Exemple : la synthèse

au CDI.

• Dossier de synthèse : la

synthèse consiste dans ce cas en une courte introduction jouant le rôle de guide

de lecture d'un dossier documentaire (suit le plan de classement du dossier) Se

présente généralement comme suit :

- Note d'introduction

- Sélection de documents

primaires organisés dans un plan de classement

- Sources complémentaires

Peut être accompagné d'un mode d'emploi du dossier

précisant : les objectifs du dossier, les fonctions du dossier, les

utilisateurs concernés, etc.

Exemple : Les Dossiers de la documentation du CNDP

ou les synthèses de la presse

• Elle est

un état de l'art sur un sujet qui doit permettre de tirer des conséquences pour

orienter les recherches : mise en évidence des manques, inventaire des sujets

traités, des solutions existantes, des méthodes émergentes, etc.

• Elle peut

se faire uniquement sur la base de références bibliographique (appui de la

bibliométrie).

• Elle s'inscrit dans le cadre de la veille

stratégique, en permettant la diffusion critique de l'information pour aider à

la décision.

• Elle peut

porter sur les : stratégies et actions des concurrents, fournisseurs ou clients

; recherches de partenaires pour un développement potentiel ; identifications

de nouveaux produits, technologies ; surveillances du marché ; préparations

d'une mission, d'un salon, etc.

• Elle s'adresse

aux décideurs qui vont transformer l'information en action :

- décideurs

stratégiques : ont besoin de synthèses à interprétation rapide sous forme de

tableaux indicateurs, fiches, cartographies.

- décideurs

opérationnels : ont besoin d'informations plus précises assorties d'une brève

analyse. Exemple : la fiche de synthèse/action ; les documents réalisés lors du

Challenge de la veille.

La synthèse : produit documentaire et méthode pédagogique

LA CHAÎNE DES

OPÉRATIONS

Formulation

d'une question par un utilisateur

Deux cas envisageables :

- la

demande du «client» peut être satisfaite immédiatement par un produit de

synthèse élaboré a priori (synthèse standard déjà réalisée) ;

-

la demande est spécifique. Satisfaire le besoin documentaire nécessite

l'élaboration d'une synthèse «sur mesure» (synthèse personnalisée). Dans ce

cas, il faut produire un document original en adoptant la stratégie suivante.

-

la demande est spécifique. Satisfaire le besoin documentaire nécessite

l'élaboration d'une synthèse «sur mesure» (synthèse personnalisée). Dans ce

cas, il faut produire un document original en adoptant la stratégie suivante.

Analyse de la

demande : dialogue avec l'utilisateur

QUI : besoins et attentes du destinataire = degré

de connaissances du destinataire si le sujet à traiter

QUOI : cerner le sujet - dégager une problématique

- formuler un questionnement mobiliser ses connaissances

POUR QUOI : circonstances - contexte - pour quelle

utilisation ? Dans quel cadre ? Quel objectif (informer, former,

vulgariser, alerter, aider à la prise de décision, donner un avis, convaincre)

?

QUAND : date de restitution et répartition du temps

de travail

SOUS QUELLE FORME : note, rapport, dossier, fiche,

dépliant, mode d'emploi, etc.

MODALITES

DE DIFFUSION : exclusivité ou autorisation de diffusion plus large de la

synthèse, estimation du coût (devis)

MODALITES

DE DIFFUSION : exclusivité ou autorisation de diffusion plus large de la

synthèse, estimation du coût (devis)

Recherche d'information

: collecte des documents pertinents par rapport au sujet-problématique défini

Exploitation des fonds documentaires existants (internes

et externes) Repérage et sélection de sources d'information externes

(questionnaires, entretien;

colloques,

etc.) Validation des documents sélectionnés

colloques,

etc.) Validation des documents sélectionnés

Sélection et

traitement de l'information

Lecture-découverte : sélection, dans le corpus de

documents, de l'information utile

Lecture-analyse

: extraction des unités d'information (= idées-forces) pertinentes partir des

mots clés du sujet à traiter, repérage des interactions, des articulations

l'aide des mots liens

Lecture-analyse

: extraction des unités d'information (= idées-forces) pertinentes partir des

mots clés du sujet à traiter, repérage des interactions, des articulations

l'aide des mots liens

Élaboration de

la synthèse

Classement

des unités d'information (idées principales/idées secondaires), plan,

reformulation des unités d'information, rédaction définitive de la synthèse

Classement

des unités d'information (idées principales/idées secondaires), plan,

reformulation des unités d'information, rédaction définitive de la synthèse

Mémorisation des

documents et de l'information collectée

Archivage de la liste des sources, de la bibliographie

Intégration

du « dossier outil » (s'il existe) au fonds documentaire existant

Intégration

du « dossier outil » (s'il existe) au fonds documentaire existant

Diffusion de la

synthèse

Diffusion large/diffusion restreinte

Commercialisation

du produit, le cas échéant (à partir du devis établi)

Commercialisation

du produit, le cas échéant (à partir du devis établi)

Évaluation

1- Lecture-découverte : prise de connaissance du

dossier et du sujet (10 minutes)

• Lire attentivement le sujet à oriente la lecture des

documents

• Survol des documents : classer les documents selon leur

ordre de pertinence par rapport au sujet

• Localiser l'information pertinente (par rapport au

sujet) par extraction des principaux mots-clés

2- Lecture active et définitive de chaque document

(1h45)

• Extraire les unités d'information pertinentes : phrases

ou expressions majeures pour la compréhension du sujet en s'aidant du plan, des

visuels documentaires (illustrations, typographies, mise en page), des titres,

de la table des matières, index, encadrés, etc.

• Les synthétiser dans un tableau :

ANALYSE DES

DOCUMENTS

|

Mémorisation de la trame

conceptuelle (noter dans cette case les données issues de l'analyse de la demande

= mots clés «sujets»).

Validation/ajustements

éventuels par rapport à la problématique initialement définie (aller-retour

incessants entre TRAME et SUJET de la synthèse).

Une fois la sélection

effectuée, numérotez les documents restants (DOC 1, DOC 2, DOC 3, etc.).

Cette opération permet de mémoriser plus facilement l'information dans les

grilles méthodologiques.

|

|

|

Doc. n°

|

Doc. n°

|

Doc. n°

|

Doc. n°

|

|

Unités d'information / Idées forces

noter, sous chaque document, les unités d'information ainsi que la

localisation dans le document (page, chapitre, paragraphe)

|

|

|

|

|

3- Comparer les unités d'information (10 minutes)

• Classer et regrouper les documents : discerner les

complémentarités, analogies, oppositions, etc. entre les unités d'informations

répertoriées.

• Constituer une grille :

CLASSEMENT /

COMPARAISON DES UNITÉS D'INFORMATION

|

Unités d'information

Regroupement des

unités d'information : suppression des redondances

|

Relations entre

les unités d'information

(interactions,

oppositions, mots liens)

|

|

|

|

4- Organiser les informations recueillies (15

minutes)

• Elaborer un plan de classement :

- un titre aux unités

d'informations principales et secondaires

- associer les idées forces

retenues :

|

Parties du plan

NB : idées principales et secondaires = titres des

unités d'information.

|

Numéro(s) des docs

|

|

Première partie

Idée principale n° 1 = tête de rubrique

Idée secondaire n° 1.1 = sous-rubrique

Idée secondaire n° 1.2

|

|

|

Transition : mot de liaison

|

|

|

Deuxième partie

Idée principale n° 2

Idée secondaire n° 2.1

Idée secondaire n° 2.2

Idée secondaire n° 2.3

|

|

|

Transition : mot de liaison

|

|

|

Troisième partie

Idée principale n° 3

Idée secondaire n° 3.1

Idée secondaire n° 3.2

|

|

|

Conclusion

|

|

•

Principes du plan : sert au classement des informations et à l'organisation de

votre discours, il part de A pour arriver à B : on doit toujours construire un

plan en fonction de la conclusion à laquelle on souhaite arriver.

• Typologie des

plans :

|

Plan pour

informer

|

Plan pour

discuter, convaincre

|

|

Plan thématique

Plan chronologique

|

Plan résolutif

Plan thèse/antithèse/synthèse

Plan comparatif

|

|

Objectif :

- présenter des

renseignements, des explications, des analyses sur un sujet

- on ne prend pas parti

|

Objectif :

- opposer des points do

vue avant de proposer une solution

- on formule un avis

motivé, on prend parti

|

Plans pour informer

• plan

thématique : différents aspects d'un sujet

Exemple :

sujet sur l'informatique : points de vue technique, social, historique,

culturel, etc.

• plan

chronologique : linéaire pour saisir une évolution : présent (constat), passé

(causes ?), futur(conséquences ?)

Exemple :

sujet sur l'illettrisme, la toxicomanie

Plans pour convaincre (aider à la décision)

• plan

problématique / résolutif : définir et analyser les problèmes puis proposer des

solutions : situation, problème, solution, application ou situation, opinions,

proposition

• plan

dialectique : thèse, antithèse, synthèse : confrontation de points de vue ou

analogies, différences, évaluation.

5- Rédiger : produire un nouveau document (1h)

• Développement du plan : vous devez faire état uniquement

des informations contenues dans le dossier. Il faut obligatoirement faire

référence aux documents en les situant (en précisant le type de document ou la

fonction des auteurs selon le cas

• Introduction : présenter le sujet et son contexte

(répondre aux questions : quoi ? et pourquoi ?), la logique du traitement du

sujet (A quoi sert le dossier ?) et le plan

• Conclusion : reprend les éléments essentiels de votre synthèse

et propose une ouverture

Exemple :

Titre de la synthèse

Chapeau/Introduction

Titre (1 ère partie)

Message essentiel : phrases

introduisant les unités d'information

|

Titre sous-partie

|

Titre sous-partie

|

|

Unité d'information (approfondissement connaissances)

|

Unité d'information

|

Titre (2e partie)

Message essentiel : phrases

introduisant les unités d'information

|

Titre sous-partie

|

Titre sous-partie

|

Titre sous-partie

|

|

Unité d'information

|

Unité d'information

|

Unité d'information

|

Titre (3e partie)

Message essentiel : phrases

introduisant les unités d'information

|

Titre sous-partie

|

Titre sous-partie

|

|

Unité d'information

|

Unité d'information

|

Conclusion

5 bis- Quelques principes d'écriture :

• Chercher à captiver le lecteur par :

Les titres (de la synthèse

comme des parties) : vous pouvez utiliser des intertitres dans la synthèse

La disposition matérielle :

aérée et cohérente avec le contenu

Les phrases de transition qui

permettent une lecture zapping.

•

Privilégier :

Les phrases courtes : 16 mots

maximum

La voix active, le présent

Une seule idée par phrase

Une ponctuation simple et forte

(points et virgules)

Des mots justes, précis : les

termes

• Eviter :

les formules négatives (ex :

les micro-ondes ne permettent pas de rôtir les volailles)

les incises, les parenthèses

Les mots ambigus, athématiques,

le franglais.

Les chiffres bruts :

transformez-le en pourcentage

Les sigles sans les développés

à la première occurrence

Eviter les jeux de mots («

quand la doc fait un tabac »), les allusions (« A la recherche du taon perdu »)

dans les titres.

ARMOGATHE D.

La synthèse de documents.

Paris : Dunod, 1995

CARON A. (avec la collab. De

Ariette Boulogne)

La synthèse documentaire.

Paris : ADBS, 1997

GUEDON J.-F.

La Note de synthèse.

Paris : Ed. d'organisation, 1996

Lire des synthèses de veille

«électroniques» :

Exemples de prestations de veille

proposées par la société Startem :

http://www.startem.net/htm/offre/offre.html

Exemple de synthèse documentaire référencée s 'appuyant

sur une bibliographie sélective.

Contexte :

Votre supérieur hiérarchique souhaite un bilan du RMI

depuis sa création. Cette synthèse informative devra mettre en valeur

l'évolution du RMI.

Démarche :

1. Analyse de la demande :

Le destinataire a déjà une

bonne connaissance du sujet. Son besoin d'information se situe dans le « quoi

de neuf? » sur le sujet : il s'agit de dégager des constats (où en est la

mesure aujourd'hui ?) et, si possible, d'ouvrir sur des perspectives.

2. Recherche d'information et sélection des documents

pertinents

3. Elaboration d'une bibliographie signalétique :

Classement par type de

documents, puis par ordre alphabétique de titres. Chaque référence est

numérotée de façon à y faire facilement appel dans le corps de la note

4. Analyse des documents ; plan de la synthèse

5. Rédaction de la synthèse à partir du plan établi, avec

renvoi vers les numéros des documents cités en bibliographie

Sept ans de RMI

: évolution et bilan

Synthèse documentaire rédigée en janvier 1997.

Sommaire

LE REVENU

MINIMUM : UN DROIT À L'INSERTION

UNE PROGRESSION

CONTINUE DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

LES NOUVEAUX

ALLOCATAIRES AU RMI

1995 - JUILLET 1996 :

LE DÉVELOPPEMENT DES MESURES DE

LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Dernier né du dispositif : le

contrat initiative-emploi

Ouverture de droit au RMI des

étrangers résidant en France sans titre de séjour

Les jeunes de 18 à 25 ans en

grande difficulté ne peuvent pas accéder au RMI

L'État reste le seul

financeur de l'allocation

juillet 1996 - ANNÉE 1997 : UNE

REMISE EN CAUSE DU RMI ?

Une tentative de réforme pour

limiter le coût budgétaire

Vers la fin d'un droit ?

L'avenir incertain de la

Délégation interministérielle au RMI (DIRMI)

Le revenu minimum d'insertion (RMI) a aujourd'hui sept ans

d'existence. Cette mesure a permis une amélioration significative des

conditions de vie des bénéficiaires. Pourtant, malgré cette avancée sociale

incontestable, le dispositif d'insertion est encore insuffisant (350 000

nouveaux entrants par an). Le gouvernement envisage d'ailleurs une réforme de

nature à modifier considérablement les fondements de ce droit.

Le

revenu minimum : un droit à l'insertion

Le RMI a été institué par la loi n° 88-1088 du 01-12-88,

modifiée par la loi n° 92-722 du 29-7-92 (1,2).

Le RMI est un double droit : droit à un minimum de

ressources accompagné de droits sociaux, et droit à l'insertion (actions

d'évaluation, d'orientation, activités ou stages visant à acquérir ou à

améliorer les compétences professionnelles, etc.) (1, 2, 11).

Le RMI a un triple objectif :

- garantir un revenu minimum

par une allocation différentielle ;

- permettre l'accès à des

droits sociaux (aide médicale, allocation de logement, assurance maladie) ;

- proposer l'insertion par la

signature d'un contrat d'insertion fondé sur des engagements réciproques entre

le bénéficiaire et la collectivité (organisme instructeur).(1, 2, 11).

Une

progression continue du nombre de bénéficiaires

Chaque année, la Délégation interministérielle au RMI

dresse le bilan du dispositif. Si elle met en évidence l'augmentation du nombre

de sorties, elle ne peut que constater, en revanche, l'évolution continue des

effectifs du RMI. Entre 1990 et 1995, le nombre de bénéficiaires a doublé (15,

p. 2). Et le dernier bilan établi confirme une hausse nette du nombre d'allocataires

de décembre 1995 à juin 1996.

994 000 bénéficiaires du RMI au 30 juin 1996 (contre 946

000 fin 1995), telles sont les estimations avancées par la DIRMI à partir des

données collectées par les caisses d'allocations familiales et la Mutualité

sociale agricole (5). La progression est de 5,1 % sur cette période.

Une hausse modérée des effectifs (respectivement de -0,1 %

et de 4,2 % sur juin et décembre 1995), justifiée par le renforcement des

politiques de contrôle et l'amélioration de la conjoncture économique en 1994

et au premier semestre 1995, avait pourtant été constatée (4). Toutefois, l'augmentation

du nombre de demandeurs d'emploi depuis l'automne 1995 a entraîné une reprise

du mouvement de hausse des effectifs. Les experts estiment, en effet, que le

cap du million d'allocataires pourrait être franchi au cours du deuxième

semestre 1996 (15, p. 2).

Les

nouveaux allocataires au RMI : une population jeune confrontée aux problèmes

d'insertion professionnelle et bénéficiant d'une forte solidarité familiale (6)

Pour mieux connaître les allocataires entrés récemment

dans le dispositif (au premier semestre 1995), la Délégation interministérielle

au revenu minimum d'insertion (DIRMI) a confié au Centre de recherche pour

l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) la réalisation d'une

enquête quantitative auprès d'un échantillon national représentatif de 900

personnes. Les résultats, consignés dans un rapport rendu public fin novembre

1996, apportent des éléments nouveaux de connaissance sur les nouveaux entrants

au RMI : peu de retour au RMI après en être sorti (14 % seulement des entrants

ont déjà été au RMI), autant de femmes que d'hommes, des entrants plus jeunes

que l'ensemble des allocataires mais qui sortent plus vite, des relations

étroites entre les entrants récents au RMI et leur famille.

On ne peut pour autant extrapoler en étendant ces

résultats à l'ensemble des allocataires percevant le RMI. Les entrants récents

ont en effet des probabilités de sortie du RMI nettement plus élevées que les

personnes qui perçoivent depuis longtemps cette prestation. De plus, si les

entrants récents sont, depuis plusieurs années, plus jeunes que l'ensemble des

personnes bénéficiant du RMI, force est de constater que la structure par âge

de l'ensemble des bénéficiaires à la fin du mois de décembre de chaque année

n'a pratiquement pas évolué de 1989 à 1995.

1995-juillet

1996 :

le

développement des mesures de lutte contre l'exclusion

•

Dernier né du dispositif : le contrat initiative-emploi.

Faciliter l'insertion professionnelle durable des chômeurs

de longue durée et des bénéficiaires du RMI, tel est l'objectif de cette

mesure. Créé pour permettre l'embauche de 350 000 personnes par an (12), ce

nouveau dispositif, instauré par la loi n° 95-881 du 4 août 1995 (3), n'a pas

eu les résultats escomptés (14).

Si le CIE offre un double avantage à l'employeur (une aide

forfaitaire de 2 000 francs par mois pendant deux ans et une exonération de

charges sociales patronales : assurances sociales, accidents du travail et

allocations familiales) (3, 13), ce dispositif n'aura permis de créer, sur les

272 925 contrats signés au 10 mai 1996, que 50 000 emplois supplémentaires.

C'est pourquoi un recadrage du CIE est prévu en octobre afin de permettre une

réduction des dépenses ministérielles.

•

Ouverture du droit au RMI des étrangers résidant en France sans titre de

séjour.

Condition nécessaire : avoir effectué une demande de titre

de séjour (avec l'assurance de sa délivrance imminente) avant le dépôt matériel

de la demande de RM! (7).

•

Les jeunes de 18 à 25 ans en grande difficulté ne peuvent pas accéder au RMI.

Afin de favoriser l'accompagnement des 200 000 jeunes

concernés dans leur parcours d'insertion, un fonds d'aide aux jeunes est mis en

œuvre.

Cette mesure doit permettre aux organismes en contact avec

ce type de public en difficulté de disposer en moyenne de 5 000 francs par

jeune et par an pour accompagner leur projet d'insertion (9).

•

L'État reste le seul financeur de l'allocation.

En septembre 1994, le gouvernement avait émis le souhait de

transférer le financement du quart de l'allocation du RMI aux départements.

L'annonce de ce projet de décentralisation du mode de financement de

l'allocation a suscité de nombreux débats. Face à l'opposition quasi unanime

des conseils généraux, le gouvernement a finalement abandonné son projet.

Ainsi, l'État reste seul financeur de l'allocation RMI, les départements

continuant à financer le volet insertion (8, 10, 11).

Juillet

1996 - année 1997 : une remise en cause du RMI ?

Assurer l'efficacité et l'avenir du RMI, tel est

l'objectif premier de ces mesures. Elles ne s'avèrent pas pour autant

suffisantes pour remédier à l'inflation des « RMIstes », à la faiblesse du

volet insertion et à son coût de plus en plus onéreux pour l'État et les

collectivités territoriales. Le gouvernement s'inquiète d'une progression

continue du nombre de bénéficiaires du RMI. Aussi envisage-t-il une nouvelle

disposition susceptible de modifier la nature même du dispositif.

•

Une tentative de réforme pour limiter le coût budgétaire.

Le gouvernement envisage de modifier les conditions

d'attribution du RMI en introduisant une nouvelle disposition dite de «

l'obligation alimentaire ». La mise en place d'une telle mesure permettrait de

demander aux familles de payer tout ou partie de l'allocation versée. Cette

réforme de fond du RMI pourrait avoir comme effet de dissuader un certain

nombre de candidats potentiels et limiter ainsi le flux des nouveaux entrants.

L'économie attendue par l'État se monterait à 500 millions de francs (15).

•

Vers la fin d'un droit ?

La réforme envisagée traduit une modification profonde de

la nature même du dispositif d'insertion. Le RMI cesserait donc d'être un droit

pour devenir une simple prestation sociale, accordée sous conditions de

ressources de la famille. Face à cette nouvelle tentative de réforme, les

spécialistes du RMI expriment de fortes inquiétudes. En effet, une éventuelle

mise en place de l'« obligation alimentaire » risque d'augmenter le nombre de

personnes marginalisées en réduisant leurs chances d'insertion ou de

réinsertion (15).

•

L'avenir incertain de la Délégation interministérielle au RMI (DIRMI).

La démission de deux dirigeants de la DIRMI et la

nomination du directeur de l'action sociale au cours de l'été 1996 laissent

présager une fusion

possible de la DIRMI avec la Direction de l'action

sociale. L'officialisation de ce rapprochement pourrait remettre en cause la

mission transversale d'analyse, de suivi et d'évaluation confiée jusqu'à

présent à la délégation (15, p. 2).

Les retards de la loi-cadre contre l'exclusion (15, p. 2)

témoignent des hésitations du gouvernement à développer favorablement une

politique de lutte contre la pauvreté. Les résultats du bilan de l'année 1996

auront peut-être pour effet de débloquer la situation et d'inciter les pouvoirs

publics à l'action.

RMI

: Bibliographie

•

Lois :

1) Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative

au revenu minimum d'insertion. - Journal officiel de la République française,

3 décembre 1988, p. 15119-15123.

2) Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de

la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum

d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et

professionnelle. -Journal officiel de la République française, 30 juillet 1992,

p. 10215-

10223.

3) Loi n° 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat

initiative-emploi. -Journal officiel de la République française, 5 août 1995,

p. 11745-11746.

•

Statistiques officielles :

4) Premier ministre. Délégation interministérielle au

revenu minimum d'insertion (DIRMI). Communiqué de presse, 20 mars 1996.

5) Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). -

Population bénéficiaire du RMI au 30 juin 1996.

6) Centre de recherche pour l'étude et l'observation des

conditions de vie (CREDOC). - Les nouveaux arrivants au revenu minimum

d'insertion : profils, parcours antérieurs, rapports à l'emploi et à la

famille. - Novembre 1996.

•

Articles de périodiques :

7) Date d'ouverture du droit au RMI des étrangers sans

titre de séjour. Actualités sociales hebdomadaires, n° 1888, 15 juillet 1994,

p. 6 bis.

8) Les élus locaux refusent de régler la note du RMI. -

Libération, 15 septembre 1994.

9) Service du Premier ministre. Mesure n° 19 : fonds

d'aide aux jeunes. In :

Les 29 mesures jeunes, novembre 1994.

10) Le gouvernement renonce à transférer la charge du RMI

aux départements pour ne pas mécontenter les élus. - Le Monde, 13 et 14

novembre 1994.

11)5 ans de RMI : le temps de l'évaluation. - Observatoire

de l'action sociale des départements, n° 2, janvier-février 1995.

12) Le contrat initiative-emploi. - La Lettre de Matignon,

n° 481, 3 juillet 1995.

13) Le contrat initiative-emploi. ONISEP Paris. -

Interface, n° 9, février 1996.

14) Le contrat initiative-emploi n'a pas eu le résultat

escompté. - Le Monde, 12 juin 1996.

15) Le gouvernement veut faire supporter aux familles une

partie du RMI. - Le Monde, 12 septembre 1996.

Exemple de synthèse documentaire référencée s 'appuyant

sur une bibliographie sélective.

Contexte :

Vous êtes documentaliste dans un IUFM : le responsable des

études de l'IUFM souhaite sensibiliser les enseignants en formation à l'utilisation

pédagogique des images : il s'agit pour lui d'aider les enseignants à utiliser

les images non plus comme « illustration » mais comme « support d'information

».

C'est pourquoi il vous demande de constituer un dossier

documentaire sur le thème de « la documentation et l'image ».

Démarche :

1. Analyse de la demande :

Le thème « image et documentation » est très vaste. Il

s'agit de restreindre le sujet en fonction des utilisateurs visés (les

enseignants en formation) et de l'objectif annoncé (l'image comme support

d'information).

2. Recherche d'information et sélection des documents

pertinents : sont ici retenus des

instruments documentaires (thésaurus iconographiques par

exemple) et des textes de fond (histoire de l'image, sémiologie, etc.)

3. Elaboration d'une bibliographie signalétique :

4. Analyse des documents ; plan de la synthèse

1- Comment

dire les images ?

1.1-

Symbolique et sémiologie

1.2- Analyse

pour l'indexation

2- Gérer et

conserver les images

2.1- Archivage électronique et bases de données :

réalités et perspectives 2.1- Questions de conservation : le support original

est irremplaçable

5. Rédaction de la synthèse à partir du plan établi, avec

renvoi vers les numéros des documents cités en bibliographie

NOTE

DE SYNTHESE

L'arrivée sur le marché de vidéodisques, de CD-ROM

(compact dise read only memory), de CDI (compact dise interactive) a touché

également les CDI, qui commencent a être équipé de lecteurs. Devant un tel flot

d'informations, textes, images, son, que doit faire la documentaliste? Comment

extraire l'information utile, l'analyser, l'indexer pour la retrouver? Quelle

exploitation pédagogique peut-on proposer aux enseignants pour les amener à

utiliser les contenus de ces nouveaux supports?

A l'IUFM, il a paru utile aux formateurs de se centrer sur

l'image, car plus que le texte, elle pose problème quant à son approche,

pédagogique et documentaire. Pour cela, un dossier documentaire sélectif,

constitué de quelques réflexions sémiologiques, d" exemples de thésaurus

et de bases de données d'images, aidera peut-être l'enseignant et le

documentaliste en formation à mieux cerner les possibilités de ces nouveaux

supports.

Devant la complexité de l'image et de son traitement, deux

approches ont été privilégiées : la première montrera la différence entre une

analyse sémiologique et une analyse pour l'indexation, avec des exemples de

thésaurus et en même temps, fera apparaître la richesse sémantique, symbolique

et la difficulté à classifier l'image.

La deuxième approche portera sur la gestion et la

conservation de l'image : archivage électronique, mais aussi conservation

chimique car la qualité du support original reste essentielle.

L'image, qui porte en elle sa spécificité, indicible,

sinon elle serait langage, nous dit Régis Debray, peut-elle se décrypter pour

quelque finalité que ce soit?

Aussi bien Régis Debray, que les deux enseignants Bernard

Cocula et Claude Peyroutet, nous disent que cela peut sembler "prétentieux

et dangereux". Et ces derniers de nous rappeler Kant, pour qui le beau

plairait universellement, sans concept, par communication immédiate(7). C'est à

dire que l'image ne se raconterait pas, a fortiori l'image artistique qui

relève de la sensibilité, du "beau". Mais Henri Hudrisier affirme que

se pencher sur 1' épistémologie de l'image, qui est afférente à la perception,

c'est admettre son rapport aux mots, à la connaissance : "la suppression

dans l'image du rapport étroit entre le symbole et la signification univoque

conduit l'homme à avoir un rapport de nature à réinventer, face à chaque image,

son propre discours pour aller vers la connaissance, le rêve, le

fantasme, le mythe, ou l'esthétique". Donc, dire l'image, le visible,

c'est établir une relation entre le discours et l'image, établir des relations,

des "taxinomies", comportant plusieurs niveaux de signifiés

(connotation, dénotation. rapport au monde...) (7, 3, 13).

Mais si pour Henri Hudrisier la relation est d'ordre

symbolique, pour Serge Cacaly à la DBMIST en 1988 (Direction des bibliothèques

et de l'information scientifique et technique du Ministère de l'Education), la

relation logique à établir est liée à l'informatique.

On a ici toute la différence entre l'analyse documentaire

et l'analyse sémiologique. Dans ce dernier cas, la production de sens

audio-visuel trouve son origine chez les fondateurs de la linguistique

structurale et de la sémiologie Ch.S. Peirce et F. de Saussure (9,2) et nous

rappelle Régis Debray, force est de reconnaître que même si l'image est muette,

elle véhicule un sens, elle transmet du symbolique. L'image n'a pas

d'équivalent verbal, mais elle communique par une "combinatoire de

signes", ce que corrobore D. Bougnoux, professeur en sciences de la

communication à l'université de Grenoble en évoquant "l'efficacité

iconique" et en nous rappelant l'étymologie du grec Graphein : écrire et

peindre. Ainsi, cette reconnaissance de la forme, cette analogie, cette

"ressemblance" peut elle être catégorisée :

pour Tardy, cité par Caroline Philibert de l'INRAP

(Institut national de la recherche agronomique et pédagogique), c'est une

représentation du monde qui s'appuie sur plusieurs référentiels, dans un

système de codes et de fantasmes (3). Et si l'image peut se mettre en grille

(7), il faut néanmoins rester prudent par rapport à sa codification, sa

catégorisation, et être conscient que le descripteur utilisé pour la classifier

sera univoque et sélectif, réducteur, de même que l'analyse est tributaire du

point de vue et de la formation de l'analyste (13).

Ainsi, le Groupe Image constitué par le Centre de

Recherches Historiques et l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociale, qui a

établi le thésaurus des images médiévales met en garde le futur indexeur en lui

rappelant que : "l'indexation ne saurait être conçue comme une analyse de

l'image, ni comme une véritable description de celle-ci....L'indexation ne peut

rendre compte de tous ces aspects qui font pourtant la richesse de

l'image", mais pour Henri Hudrisier "le catalogage et l'analyse

proprement dite s'interpénètrent et s'enrichissent l'un l'autre"(l, 13).

La finalité fondamentalement différente de l'analyse

d'image est révélée : la description documentaire, l'indexation sert à

retrouver, classer, et dès lors que l'image est "répertoriée",

décrite, même s'il y a "croisements d'informations", elle est

appauvrie.. c'est alors le lecteur-chercheur qui restitue le sens. Mais comme

dans l'analyse sémiologique, aucune image ne se décode complètement, on ne peut

qu'établir des liens logiques. Malgré les thésauri, il n'y a pas de grille

universelle, et dans un but documentaire nous dit Geneviève Dieuzeide, la forme

de l'analyse doit être faite en fonction : de la finalité du service, de la

population et du type d'utilisateurs, des impératifs (4).

Le traitement documentaire de l'image introduit d'autres

problématiques, selon qu'il est considéré en lots d'images, en séquences ou en

mosaïques d'images. D'où la naissance de nouvelles recherches informatiques qui

éviterait toute perte d'information, comme la reconnaissance automatique

d'images, qui repère les images ayant la même "forme" (système expert

de recherche d'images, EXPRIM, conduite par le centre de recherche en

informatique de l'Université de Nancy) (4)

De toutes les façons, ces "reconnaissances

analogiques" ne pourront jamais se produire sans système, sans typologie,

description et tris préliminaires eu égard à la masse d'images contenue dans

les bases de données. Pour ce faire, le thésaurus iconographique mis au point

par le Ministère de la Culture couvre l'ensemble des champs de la

représentation figurée : "il permet de répondre aux problèmes

traditionnels de l'historien d'art ainsi qu'à ceux des documentalistes"

(11). On a là une concordance entre les deux finalités de la description

d'image.

Il n'y a pas de grille, pas plus que de critères d'analyse

universels et l'image animée, telle qu'elle est conservée par la société Pathé,

ne peut se laisser capter facilement, même si la numérisation aide à son

exploitation et à sa communication (5). Là aussi, ce fond spécifique de 70.000

films a nécessité un outil spécifique composé de 12 champs et 32 descripteurs

mais les analyses sont encore héritières de la tradition d'édition littéraire

et souvent, les éléments pris en compte sont les auteurs, titres, génériques

etc.. c'est à dire les mêmes repères que les bibliothécaires. Bien entendu,

cette protection par la numérisation n'empêche pas la conservation et la

restauration des originaux.

Et de nous citer l'incendie des films de nitrate en pleine

projection, en 1904. Aujourd'hui, le transferts sur de nouveaux supports permet

de voir des documents historiques du début du siècle, faisant dire à Michel

Lubkov, journaliste à Archimag :" les anciennes images vivent leur seconde

Vie L'image, par

rapport au texte, présente donc une approche complexe ; dans ses supports, et

dans son traitement, à l'unité, en séquence,... dans sa spécificité (plans,

graphiques, estampes...) et sa communication. Une image sur support chimique

est extrêmement fragile et nécessite des restaurations et numérisée, elle perd

sa qualité physique et matérielle et devient autre, un double différent, qui

est à nouveau une image en soi... (8,6,13).

Ce dossier pourra être utile aux enseignants et

documentaliste en formation à l'IUFM. Il représente une base de réflexion et

pourra être complété selon les besoins. Nous espérons qu'il incitera à dépasser

l'utilisation de l'image comme illustration de cours, il pourra, à l'aide des

exemples de thésaurus susciter des petits exercices pour constituer un corpus

d'images et élaborer des mini-thésaurus. Il a été dupliqué en 20 exemplaires et

sera diffusé lors de la séance de formation et à la demande en s'adressant au

centre de documentation de l'IUFM.

• Traitement automatique des langues naturelles [Natural Language

Processing]

• Traitement informatique des langues

• Industries de la

langue

• Ingénierie

linguistique

• Linguistique

informatique / informatique linguistique

Ingénierie

linguistique [Chaudiron 1997] :

Ensemble des procédures et méthodologies mises en œuvre

pour la conception et la réalisation de logiciels permettant le traitement

automatique des langues naturelles. Ancrage disciplinaire : informatique,

linguistique formelle, terminologie, logique, sciences cognitives.

Traitement

automatique des langues [Carré et al. 1991 ]

Ensemble des activités qui visent à faire manipuler,

interpréter ou générer par les machines le langage naturel écrit ou parlé par

les humains.

Industries

de la langue [Observatoire canadien des industries de la langue, 1992]

Activités dans le cadre desquelles des équipes souvent

pluridisciplinaires et en tout cas polyvalentes s'efforcent de concevoir et de

développer des produits de plus en plus perfectionnés permettant de traiter informatiquement

les langues naturelles, qu'elles soient utilisées comme vecteurs de

l'information ou comme objet de recherche linguistique.

- applications de l'informatique ? de la linguistique ?

- industrie ? recherche ?

• Enjeux économiques / financiers

• Enjeux culturels / politiques

• Enjeux scientifiques ?

A noter :

• Le marché français dans le domaine : acteurs ;

offres.

• La politique française dans le domaine : programme d'évaluation

(Amaryllis) pour une mutualisation des ressources ; ancrage dans la

politique européenne (DG XIII) et francophone (rôle de la DGLF et du réseau Francil

de l'AUF)

|

|

Traitement de l'oral

|

Traitement de l'écrit

|

|

Génération

|

Synthèse orale de messages écrits (SNCF)

|

Génération de textes (Météo de France)

|

|

Reconnaissance

|

Reconnaissance de la parole (Aveugles)

|

Extraction d'information (Thalès)

|

• Approche « produits » : logiciels centrés sur le traitement

de la langue (linguiciels : exemple : Nomino).

Applications non spécifiées :

indexation, terminologie, traduction (exemple Lexter)

• Approche « services » : applications non centrées sur le

traitement de la langue mais qui utilisent de manière plus ou moins accessoire

des technologies linguistiques.

Applications dédiées (exemples

ci-dessous)

|

Bureautique « intelligente »

(écrit / reconnaissance/génération)

|

Vérificateur / correcteur orthographique

Traduction automatique / assistée

Rédaction assistée

|

|

Interface homme-machine

(dialogue oral / écrit ; analyse versus génération)

|

Système expert

Enseignement / formation

Interrogation bases de données

|

|

Information-documentation

(écrit / reconnaissance)

|

Indexation « automatique »

Résumé « automatique »

Aide à la conception/enrichissement de thésaurus

|

• Traduction automatique (depuis les années 50) : de Systran

à Softissimo ; traduction mot à mot puis phrase à phrase ; traduction par

apprentissage (IA)

• Correction orthographique (vérification ?) : Correcteur

101 de Synapse

• Dialogue homme-machine (Sémantia : service

hot-line)

• Recherche d'information en « langue naturelle » (sans

restriction de termes, sans usage d'opérateurs spécifiques) : problématique de

la recherche d'information « translingue » et « multilingue » : Spirit, Leximine,

Intuition.

• Résumé automatique : analyse et génération versus

extraction de phrases importantes (Pertinence)

• Traitement "texte intégral" : constitution

d'un index comprenant toutes les chaînes de caractères d'un texte (notion de fichier

inverse)

• A chaque chaîne de caractères est associée une

adresse : numéro du fichier, position dans le fichier

Exemple:

|

A

|

(1 5) (5 6)

|

|

Auteurs

|

(1 3, 5 9)

|

|

Avions

|

(1 11) (1 15) etc.

|

|

De

|

(150)

|

|

Décoller

|

(1 1) etc.

|

|

Les

|

(1 15)

|

|

Œil

|

(17)

|

|

Réaction

|

(5 25)

|

|

Yeux

|

(5 23) etc.

|

|

Un

|

(1 5) (5 6)

|

• Utilisation de listes de "mots vides"

(conjonctions, prépositions, articles, symboles, etc.), mais :

- Problème d'ambiguïtés :

"or", "langage c++"

- Problème des mots composés :

"pomme de terre", "avion à réaction", "aliment pour

poisson /au poisson".

• Index souvent en typographie pauvre :

- Problème d'ambiguïtés :

Marie/marie ; pierre/Pierre ; mais/maïs, élevé/élève, etc.

• Insuffisance des chaînes de caractères :

- Des mots différents sont

regroupés sous une même entrée d'index : avions (avoir, avion)

- Des mots semblables sont

séparés : yeux/œil

- Toutes les chaînes de

caractère ne constituent pas des clés d'accès au document : il faut

* distinguer les mots selon

leur catégorie grammaticale (isoler les noms),

* reconnaître les différents

types de noms (noms simples, noms composés),

* sélectionner les unités

représentatives du contenu ;

* capter

d'implicite dans les textes (au-delà des chaînes de caractères)

• Caractéristique

du traitement linguistique automatisé Analyse morpho-syntaxique des textes :

- s'arrête au niveau syntaxique

- suppose un traitement

préalable (découpage des unités) qui ne relève pas toujours du seul savoir linguistique

• Etapes de traitement